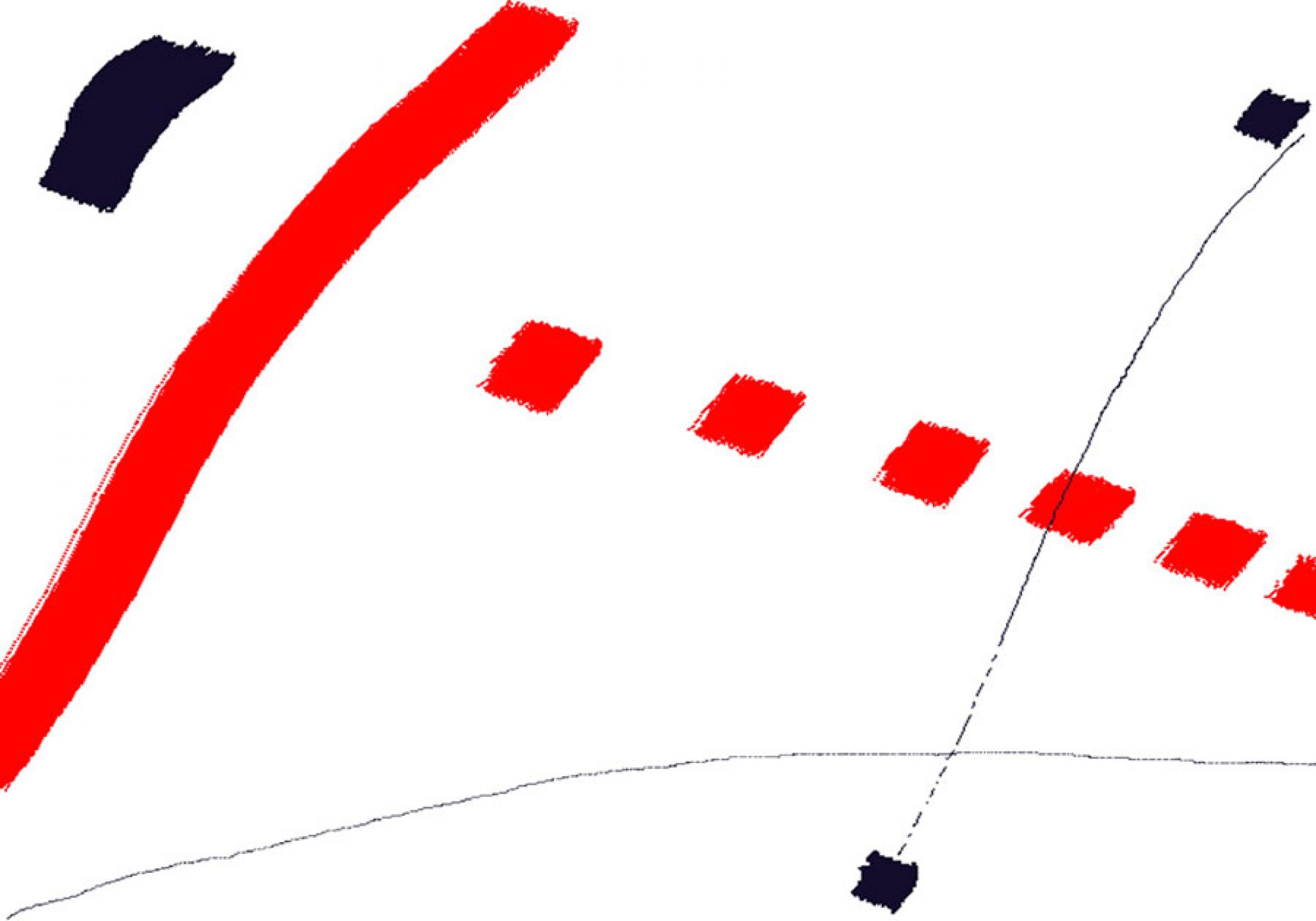

Balenciaga si rivoltera’ nella tomba. I parvenues arrivano ovunque, da sempre. Sono arrivati anche da lui. Rappresentarlo con questa immagine della collezione 2017-2018 è come mandarlo a cicoria (eufemismo sprecato, vista l’offensività della foto). Come mettere sulla tomba di un morto uno scatto rubato mentre era in bagno con una colica intestinale. E qui, tra l’altro, la colica intestinale non è nemmeno del morto. Come pubblicare il De bello Gallico illustrato con disegni di Giulio Cesare mentre omaggia delle proprie terga l’annoso Nicomede di Bitinia. E lì, almeno, le terga sarebbero di Cesare. Pessima operazione come lo sarebbe dimostrare un periodo storico secondo una logica morale di un altro. Può solo confondere le idee a chi non ha, tra l’altro, almeno il gusto naturale per distinguere M.me Grès dal famolo strano. Sciamani come San Giorgio con l’estintore. Nell’eventuale eccentricità della haute couture – la alta consutura – di Balenciaga, oltre ad inarrivabilità offerte come raggiungibili c’era il segno, il cadere, il fiorire, il variare, il vestire e la vestibilità, linee e sbuffi, restringimenti e abbondanze, allungamenti e accorciature, sbiechi e a piombo, tracce, percorsi, proseguire e riferirsi a logiche rinvenibili e riapplicabili a modelli, nobili o comunque non dozzinali, di ogni epoca precedente snocciolata come la sezione aurea nell’insieme e nei dettagli con le matematiche sapienti e naturali e strutturali insite nella genialità. Cosa che non avviene quando un bottone non architetta un tessuto come una fibula né lo umilia come un rammendo neorealista né rigenera l’estemporaneità e immediatezza di un cerotto post-village né lo impuntura col miraggio di un futuro interplanetario, quando un arruffio non è un panneggio, quando la sgualcitura non fa la toga, quando un pensiero non dà il la ad un periodo ma si accovaccia su umori correnti, quando chi è trattato da grande non sa o cavalca come un cavalluccio a dondolo non troiano l’onda del non sapere cosa farà da grande e scriverà un segmento di storia trapuntata dei crucci, delle ubbie, delle tragedie depilate di un periodo peloso come il lupo cattivo. Ciao, Pierpaolo, che avete discusso oggi con Il Gruppo Finanziario Tessile? Orli e imbastiture come monorotaie del moderno moralismo classico, il MET come il Sistema. Concept zip, post-mutandismo. Come il promuovere l’universale diritto dell’umanità a una crisi identitaria che ne avvolga di fumo le cause e il loro irrinunciabile inestinguibile incremento. Come una crisi di governo innescata da tronfi tartarini-tamburini di lega leggera telecomandati dai poteri forti pro loro sottomarine battaglie navali finanziarie. Come una mania, una compulsione, un tic, sintomi dilaganti, estranei al raffinato gusto della replica, ordinari come lo è l’attaccarsi sempre all’ultima parola detta, il rispondere sempre soltanto a se stessi. Come salvare il mondo con le nostre soluzioni emerse come Veneri da sotto la schiuma da barba dal barbiere. Come quando una rosa non è una rosa né un crisantemo ma gramigna… Ofelé ofelé.

Balenciaga si rivoltera’ nella tomba. I parvenues arrivano ovunque, da sempre. Sono arrivati anche da lui. Rappresentarlo con questa immagine della collezione 2017-2018 è come mandarlo a cicoria (eufemismo sprecato, vista l’offensività della foto). Come mettere sulla tomba di un morto uno scatto rubato mentre era in bagno con una colica intestinale. E qui, tra l’altro, la colica intestinale non è nemmeno del morto. Come pubblicare il De bello Gallico illustrato con disegni di Giulio Cesare mentre omaggia delle proprie terga l’annoso Nicomede di Bitinia. E lì, almeno, le terga sarebbero di Cesare. Pessima operazione come lo sarebbe dimostrare un periodo storico secondo una logica morale di un altro. Può solo confondere le idee a chi non ha, tra l’altro, almeno il gusto naturale per distinguere M.me Grès dal famolo strano. Sciamani come San Giorgio con l’estintore. Nell’eventuale eccentricità della haute couture – la alta consutura – di Balenciaga, oltre ad inarrivabilità offerte come raggiungibili c’era il segno, il cadere, il fiorire, il variare, il vestire e la vestibilità, linee e sbuffi, restringimenti e abbondanze, allungamenti e accorciature, sbiechi e a piombo, tracce, percorsi, proseguire e riferirsi a logiche rinvenibili e riapplicabili a modelli, nobili o comunque non dozzinali, di ogni epoca precedente snocciolata come la sezione aurea nell’insieme e nei dettagli con le matematiche sapienti e naturali e strutturali insite nella genialità. Cosa che non avviene quando un bottone non architetta un tessuto come una fibula né lo umilia come un rammendo neorealista né rigenera l’estemporaneità e immediatezza di un cerotto post-village né lo impuntura col miraggio di un futuro interplanetario, quando un arruffio non è un panneggio, quando la sgualcitura non fa la toga, quando un pensiero non dà il la ad un periodo ma si accovaccia su umori correnti, quando chi è trattato da grande non sa o cavalca come un cavalluccio a dondolo non troiano l’onda del non sapere cosa farà da grande e scriverà un segmento di storia trapuntata dei crucci, delle ubbie, delle tragedie depilate di un periodo peloso come il lupo cattivo. Ciao, Pierpaolo, che avete discusso oggi con Il Gruppo Finanziario Tessile? Orli e imbastiture come monorotaie del moderno moralismo classico, il MET come il Sistema. Concept zip, post-mutandismo. Come il promuovere l’universale diritto dell’umanità a una crisi identitaria che ne avvolga di fumo le cause e il loro irrinunciabile inestinguibile incremento. Come una crisi di governo innescata da tronfi tartarini-tamburini di lega leggera telecomandati dai poteri forti pro loro sottomarine battaglie navali finanziarie. Come una mania, una compulsione, un tic, sintomi dilaganti, estranei al raffinato gusto della replica, ordinari come lo è l’attaccarsi sempre all’ultima parola detta, il rispondere sempre soltanto a se stessi. Come salvare il mondo con le nostre soluzioni emerse come Veneri da sotto la schiuma da barba dal barbiere. Come quando una rosa non è una rosa né un crisantemo ma gramigna… Ofelé ofelé.

Conosco giornaliste di moda provenienti da partenze impensabili per una giornalista di moda, soprattutto se nella sua vita laica precedente l’aver preso i voti non ha mai azzeccato una maglietta con un pantalone, un golfino con una gonna, in un nuotare a rana nel non stile dello strangolarsi in sciarpette arrotolate male al collo pur di evidenziare delle per lei presunte firme di pregio che al solo leggerne le prime sillabe si era investiti da una zaffata della tristezza delle fiere di carità. E via, nella sua conversione, una volta unta, a parlare di assoluta indiscutibile sacrosantità della moda fin nel suo ultimo orlo. Lo stesso vada per fotografi di moda che della moda non hanno mai avuto la percezione e da laici vibravano più per il manico di una tazza da caffelatte che per un cadere bene di un taglio perfetto in un tailleur, un abito cocktail, un sera, un trapezio, una proporzione, l’equilibrio rarefatto di un eccesso, rimasti fotografi insensibili al capo, a vita, nonostante la ormai annosa pratica. In questa fucilata sparata a Balenciaga alla luce del consunto principio uccidi il padre e la madre, almeno il fotografo è sensibile al capo che fotografa; tant’è che lo sbugiarda e dispettosamente lo tinge delle tinte di un non rivendicato sacrosanto diritto della moda ad essere moda, lo accende di una spennellata che evidenzia il sapore di anelata anabasi, svela la pur sempre inspiegabile voglia di riscatto mascherata da libertà del sarto che nella veste del sarto si sente stretto, sprecato, come una studentessa di filosofia fra i tavoli della trattoria dove lavora per mantenersi agli studi, e rincorre la catarsi smandrakando, senza riuscire a sfondare la parete, attraverso un pretesto vecchio che odora della muffa del punk e di tutti i postumi di postismi moderni o avanguardistici che siano. Non è più la crisi della società, lo dicevo, è la crisi della sartoria. Lo slogan, che ronza come un nugolo di zanzaracce intorno a questo manifesto di rose colte e ricolte sfiorite e appassite e marcite canta la spudorata nenia erroneamente fatta passare per sussurrata delle buone cose di pessimo gusto. Quelle non sussurrano, urlano, hanno sempre urlato. E grazie al cielo, sono certo, il mio mal di testa non ha nulla a che fare con il gap cosmico della mancanza di senape in un giorno di neve.

Esiste anche la cultura del brutto che non collocherò territorialmente, che fa parte di gusti locali, di civiltà in cui l’eroe è magnificamente cattivo, le mamme muoiono e i bimbi s’arepijano cantando su un prato a strapiombo sulla felicità, esistono territori della storia in cui l’arte del disseminare di Medea ispira strategie di sopravvivenza vittoriose, esistono terre, mentali o no, dove si coltiva la bellezza dell’orrido (vedi bruttezza del design francese in molta oggettistica Anni 30), per cultura, per estetiche etnogenetiche, ma anche lì, se si lancia un ponte ad attraversare uno stretto, lo si vede arrivare sull’altra sponda, in un qualche accidenti di altra parte; più riscontrabile fisicamente che concettualmente, quando si tratta di robe. O anche no, ma allora si tratta d’altro. La professione della signora Warren era inequivocabile, come la quadratura del cerchio. Lo schiavismo della libertà. La meravigliosa pasticceria di Trieste, dove le commesse in guanti bianchi armate di pinze asburgiche servivano mignon microscopici sulle trine di piattini di porcellana. Il mio cuore che da sempre palpita per il catalogo Black & Decker ne usciva diabetico. Che poi va bene tutto, invece, come è anche sacrosanto tutto il contrario di tutto quello che ho detto fin qui. Viva le pitture rupestri del Borneo e viva Rembrandt, Vasarely e la moka, Narnia e Narni, i misteri eleusini e il quesito con la Susy, Icaro e lo skateboard, Policleto e il silicone. Viva la sperimentazione viva , viva l’Avanguardia, quella vera, quella approssimativa e perfino quella scaltra, viva lo slancio verso qualsiasi direzione che colga ‘ndo colga come un Nostòs nella buriana, in un tifone e in bonacce da vertigine, viva le Veneri e le veneree da Factory, viva il pistone ovale nel cilindro zigzagato, viva, Viva, VIVA! Ma, una precisazione che mi preme davvero: di diabete, è poi morta l’orrenda Mary Poppins?